撮影:千倉志野

普通とはなんだろう。

物心ついた頃にはそう考えるようになっていた双子の兄弟は、普通ではないことを可能性ととらえ、起業に踏み出すことになる。

先天性の障害とともに生まれた兄

幼少期の松田兄弟。真ん中が4つ歳上の兄、翔太だ。

提供:ヘラルボニー

幼いながらに普通とは何かを考えざるを得なかったのには理由がある。

岩手県で生まれた双子の松田崇弥(弟・30)と文登(兄・30)には4歳上の兄がいる。保育園の年中組に上がる頃には兄・翔太(34)が他の人とは違うことに気づいていたと思うと双子は言う。

それが、のちに双子が起業する福祉実験ユニット・ヘラルボニーのゼロ地点だ。起業に際しては、兄をはじめ障害がある状態で生まれてきた人たちを区別する、「普通」の人たちに対する怒りや反発もエネルギーになったかもしれない。

兄・翔太は知的障害を伴う自閉症スペクトラムという先天性の障害とともに生まれた。自閉症スペクトラムとは、対人関係が苦手・こだわりが強いといった特徴を持つ発達障害のひとつだ。原因は不明で、生まれつきの脳機能の異常によるものといわれる。

兄は日常のルーティンにこだわり、ルーティンが乱されると激しく取り乱す。だが、その兄は日々の生活で笑い、喜び、怒り、哀しむ。それは自分たち双子となんら変わらない。兄との日々では思いがけない大変なこともあるけれど楽しかったと双子は言う。小学校3年ぐらいの時点で兄が双子にとって保護する対象となってからも、愛しい思いは変わらなかったという。

ところが、年齢が上がるにつれ、学校や地域社会で、兄や家族である自分たちが、同情やからかいの目を向けられることに気づき、双子には違和感と反発が募った。

翔太と健常者を分ける「普通」とは一体何なのか。

なお、「ヘラルボニー」というワードは翔太からもらったという。翔太が子どもの頃からよくノートの端に書いていた不思議なこのワードを、起業にあたり双子は社名に選んだ。

障害ある作家たちのアートに受けた衝撃

岩手県花巻市にある、るんびにい美術館は「アートを通してボーダレス(境界のないこと)を目指す」。自閉症やダウン症など、知的な障害のある作家たちが描いた作品を展示している。

提供:ヘラルボニー

きっかけは2016年、双子の弟・崇弥がある美術館を訪れたときに降ってきた。

そこで崇弥が見たものは、大きなキャンバスからはみ出すように描かれた点描、線、うずまき—— 。作品の1枚1枚には、今までに見たことのないエネルギーが満ちていた。その、満ちているものも、1枚1枚、違うのだ。ある1枚にはあたたかさがあった。ある1枚からは風が吹いているような動きが感じ取られた。

「『ここ、超ヤバい』って、美術館を出るとすぐに文登に電話をかけました」(崇弥)

その美術館は岩手県花巻市のるんびにい美術館。母に誘われて出かけたその日、命の輝きがほとばしるような作品群に崇弥は心を奪われた。崇弥の心をとらえた作品の作者たちは、自閉症やダウン症など、知的な障害のある人たちだ。

崇弥のうわずった声を聞いたときに自分が何を思ったか、文登は覚えていない。ただ、崇弥が興奮して電話をかけてきたときの様子は今も思い出すことができるという。

崇弥が東京の企画会社、文登は岩手のゼネコンで働く会社員3年目の初夏だった。崇弥の会社の代表は放送作家で脚本家の小山薫堂だ。今、小山は崇弥の事業を見守り、自身の関係先に紹介するなど後方支援を惜しまない(第4回では小山の崇弥評を紹介する)。

文登はゼネコンの営業職として3年目で売上1位となり、本人によれば「天狗になっていた」時期だったという。

MUKUで販売していたネクタイには、現在のヘラルボニーの活動の核がすでに詰まっている。

提供:ヘラルボニー

ともあれ、この日を境に2人の模索が始まった。週末に文登が夜行バスで上京し、ミーティングを重ねた。そして実験的にソーシャルプロジェクト「MUKU」をつくった。

仕事の合間に福祉施設を訪ね、絵の提供を受け、彼らの作品をモチーフに銀座の高級ネクタイ店に依頼してネクタイを製品化した。とびきりの作品をとびきりの何かに乗せて羽ばたかせたいと、文登がネクタイ店に直接アタックして実現にこぎつけた。

この手探りを経て2人は起業へと進んでいく。

「障害」ではなく「異彩」

るんびにい美術館の館内アトリエで創作に打ち込む作家たちは、施設やグルプホームの入居者が中心だ。

提供:ヘラルボニー

2018年の内閣府の調査によると、日本の知的障害者は108万2000人、精神障害者は392万4000人。合計で約500万人になる。だが、これほど多くの障害のある人たちと同じ社会で暮らしているのに、私たちは彼らのことをほとんど知らない。知的障害や精神障害のある人の中にこれほどエネルギーに溢れた表現をする人たちがいることも。

知的・精神障害のある人の表現行動には、フランスの画家、ジャン・デュビュッフェ(1901―1985)が早くに着目している。デュビュッフェは戦前、精神障害のある人の描く作品に精神の深淵の衝動が生のままでむき出しに表出されていることを発見し、「アール・ブリュット(Art Brut)」という概念の提唱を始めた。

アール・ブリュットとは、直訳すると「生の芸術」という意味で、知的障害や精神障害のある人の表現行動を指すものと福祉関係者の間では認識されている。

彼らの多くは、自分の日常生活における自分なりのこだわりが強いといわれる。そのこだわりが強い形で現れたもののひとつが、絵や創作などだ。

崇弥がるんびいに美術館を訪れてから2年後の2018年、崇弥と文登はヘラルボニーを起業した。ヘラルボニーは知的障害のある作家のエネルギーに溢れた表現をアール・ブリュットの概念からさらに外へ持ち出したいと考えた。福祉分野の内側の外に出て、彼らの強烈なこだわりが生み出した独特の表現の魅力を市場に問おうというものだ。

組んだ作家の横顔を見てみよう。

八重樫道代の作品「おりがみ」。

提供:ヘラルボニー

八重樫道代は小さな頃から塗り絵が好きだったという。19歳で初めて「自分の絵」を描き始めると、以来、堰を切ったように鮮烈な色彩と精緻な構成からなる作品を生み出していったという。三角形を中心にさまざまな幾何学模様が折り重なるように立体感のある模様画が繰り広げられ、幾何学模様の中に引き込まれそうな錯覚に陥る。

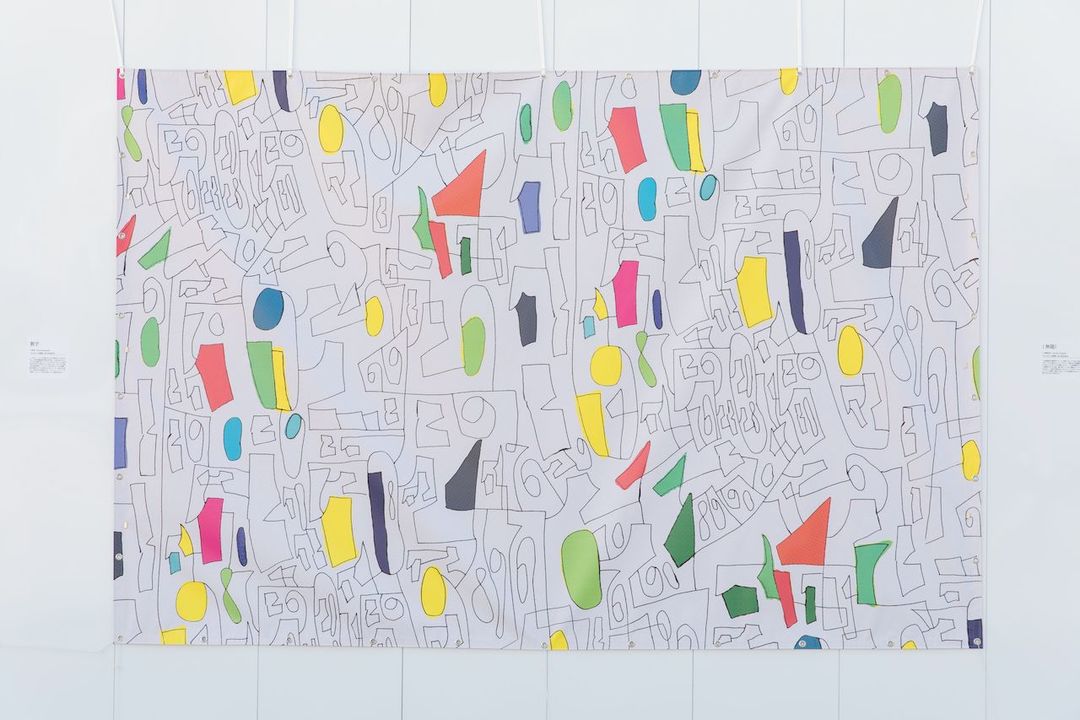

小林覚の作品「数字」。

提供:ヘラルボニー

小林覚の絵は賑やかだ。虫や人間や動物、太陽までが同じ大きさで平等に扱われている。カラフルでユーモラスな世界につりこまれて笑いがこみ上げる。小林は養護学校中等部の在学中に、日記も作文も全ての文字を独特の形にアレンジして書くようになったという。

ヘラルボニーが世に問いかけたやり方はこうだ。

作家たちと著作権管理の契約を結び、描いた絵をさまざまなモノの形に乗せて世に送り出した。例えば、ネクタイ、スカーフ、バッグなどのプロダクトを通してファッションの領域に登場した。

トゥモローランド(TOMORROWLAND)とコラボレーションしたハンカチ。

提供:ヘラルボニー

2019年にはアパレルブランド・トゥモローランド(TOMORROWLAND)でハンカチの販売にこぎつけた。これは、日本の福祉事業所を統括する全国組織「きょうされん」、るんびにい美術館とのコラボレーションだ。ヘラルボニーがプロダクトの提案をし、製品を開発した。「きょうされん」とるんびにい美術館をトゥモローランドにつないだ。

都市の建築現場の白い囲いをカラフルなアートで包む「全日本仮囲いアートミュージアム」では、2020年6月、JR東日本との共同事業を展開。高輪ゲートウェイ駅の開発時、アート作品を印刷した耐久性のあるシート素材のアートターポリンを仮囲いに飾った。撤去後にはアートターポリンをバッグに再生するアップサイクルを展開した。

高輪ゲートウェイ駅開発時の仮囲い。前述の八重樫道代、小林覚を含む5人のアーティストの作品が展示された。

提供:ヘラルボニー

ヘラルボニーのカラフルなアートは外へ飛び出し、駅や電車の車体までラッピングしてしまった。空の下、大きなスケールで眺めるアートは弾けるような瑞々しさで見る人の心を躍らせる。

どちらの事例も、知的障害のある作家たちの特性ある作品が「障害」ではなく「異彩」、つまり新しい価値を持ったものとしてビジネスの中で受け入れられることを目指した。

現在は約150人の作家と契約を結び、ライフスタイル事業、仮囲いミュージアム事業、ライセンス事業を展開している。作家・福祉施設には、物販では5%が、原画販売では40〜50%が、データ提供では30%が、仮囲いミュージアム事業では平均10%が、ライセンス事業では平均8%の作品使用料(著作権料)が支払われる仕組みだ。

ヘラルボニーのビジネスモデルの核は、契約作家のアートデータの管理や契約手続き、企画・編集、自社事業を行い、クライアント・顧客から支払われる対価を福祉施設やアーティストに適正価格で返していくというものだ。

健常者も「人と同じ」に苦しめられている

撮影:千倉志野

だが、これは障害者と健常者の隔たりを埋めることだけを目指しているのではない。こうした一つ一つの事業を積み重ねた先にヘラルボニーが目指しているのは、「違い」を認める社会だ。

そもそも、何が「普通」なのか。実はこの問いに苦しんでいるのは、「普通」といわれる私たちも同じだ。

社会は「普通」とされるボリュームゾーンの人たちを中心に組み立てられてきた。より速く、より効率的に利益が生み出せるように、社会や組織のシステムは競うように緻密さを目指してきた。

だが、いつの間にか、システムに従う方向へと関係は変わり、追い込まれた末の不幸な過労死や自殺は後を絶たない。学校もそうだ。勉強ができることはその人の特徴に過ぎない。ところが、偏差値という単位は子どもの特徴に序列をつけた。まるでこの社会は自分の特徴を大切にすることが許されないかのようだ。

そもそも人間に「普通」などあるのだろうか。ひとりひとりを見れば、好きなこと、苦手なこと、喜びを感じること、悲しく思うこと、それぞれに違うはずではないか—— 。それを最も端的な形で伝えようとしているのがヘラルボニーだ。

「障害は可能性だ」と双子は言う。これは私たちにも置き換えて考えられる言葉だろう。人と違うことはマイナスではない。そこには可能性があるということだ。だが、長く社会を支配してきたのは、「人と同じ」であることが大切だという価値観だった。

それが私たちを苦しめてきたことにもう多くの人たちが気づいている。だからヘラルボニーに多くの人が引き寄せられるのだろう。ヘラルボニーは、障害のある人のことにとどまらない、私たちの社会に染み通っている歪みを可視化する試みのユニットだ。

だが、双子がこれほどまで「普通とは何か」を考え続けることになったのは、裏返せば、それほど知的障害のある兄を持って偏見に晒されてきたからにほかならない。

(敬称略・明日に続く)

(文・三宅玲子、写真・千倉志野、デザイン・星野美緒)

からの記事と詳細 ( 【ヘラルボニー1】障害×アートで「普通」の歪みを問う。原点は知的障害のある兄 - Business Insider Japan )

https://ift.tt/3HtlFtx

普通の

No comments:

Post a Comment